Alle Jahre wieder: Übersetzer*innen persönlich

Ein Abend mit Frau Ott, Frau Ott und Frau Ott

Am 12. Dezember dieses Jahres stellte die ehemalige Vorsitzende Regina Rawlinson drei Übersetzerinnen vor, die, wie sich sehr zur Erheiterung des Publikums herausstellte, alle den Nachnamen Ott tragen. Ob die Kolleginnen aufgrund dessen ausgewählt wurden, sei dahingestellt; fest steht, dass Reginas charmante Moderation sowie die nicht minder charmanten vorgestellten Damen den Abend zu einem sehr interessanten und äußerst kurzweiligen machten.

Am 12. Dezember dieses Jahres stellte die ehemalige Vorsitzende Regina Rawlinson drei Übersetzerinnen vor, die, wie sich sehr zur Erheiterung des Publikums herausstellte, alle den Nachnamen Ott tragen. Ob die Kolleginnen aufgrund dessen ausgewählt wurden, sei dahingestellt; fest steht, dass Reginas charmante Moderation sowie die nicht minder charmanten vorgestellten Damen den Abend zu einem sehr interessanten und äußerst kurzweiligen machten.

Den Anfang des übersetzenden TriptychOtt macht Bernadette, die als Quasi-Kunsthistorikerin der Verfasserin dieser Zeilen diesen Wortwitz hoffentlich nachsieht. Bernadette kommt aus Franken und übersetzt aus dem Englischen und Französischen, wobei sie keine der beiden Sprachen studiert hat. 1988 schloss sie ein Magisterstudium in Neuerer Deutscher Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte ab und begann ein paar Jahre später mit dem Übersetzen essayistischer sowie kunst- und kulturgeschichtlicher Texte.

Sie habe so einige „Regalmeter“ und „Bücher, die sich gut stapeln lassen“ übersetzt, erzählt Bernadette. Etwas später seien dann über Kontakte Bilderbücher zu ihrer mittlerweile sehr beeindruckenden Veröffentlichungsliste hinzugekommen. Sie schmunzelt, „Bilderbücher übersetzen“, das gehe ja an und für sich gar nicht. Doch dann fängt Bernadette an, ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Genre zu berichten, und es ist eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie ins Schwelgen gerät. Im Prinzip hätten Bilderbücher sehr viel mit Lyrik gemeinsam, die Sprache sei sehr schön ,und es herrsche eine „teilweise sehr literarische Konzentration von Lyrik“, wobei sich zusätzlich „die Lyrik und das Visuelle auf einer ganz anderen Ebene kreuzen“. Natürlich gibt es bei Bilderbüchern ebenso übersetzungspraktische Hürden zu überwinden wie bei allen anderen Texten. So müssen selbstverständlich die Illustrationen und das Layout berücksichtigt oder landesspezifische Anpassungen bei Flora und Fauna gemacht werden.

Sie habe so einige „Regalmeter“ und „Bücher, die sich gut stapeln lassen“ übersetzt, erzählt Bernadette. Etwas später seien dann über Kontakte Bilderbücher zu ihrer mittlerweile sehr beeindruckenden Veröffentlichungsliste hinzugekommen. Sie schmunzelt, „Bilderbücher übersetzen“, das gehe ja an und für sich gar nicht. Doch dann fängt Bernadette an, ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Genre zu berichten, und es ist eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie ins Schwelgen gerät. Im Prinzip hätten Bilderbücher sehr viel mit Lyrik gemeinsam, die Sprache sei sehr schön ,und es herrsche eine „teilweise sehr literarische Konzentration von Lyrik“, wobei sich zusätzlich „die Lyrik und das Visuelle auf einer ganz anderen Ebene kreuzen“. Natürlich gibt es bei Bilderbüchern ebenso übersetzungspraktische Hürden zu überwinden wie bei allen anderen Texten. So müssen selbstverständlich die Illustrationen und das Layout berücksichtigt oder landesspezifische Anpassungen bei Flora und Fauna gemacht werden.

Auch die kleinen Niederlagen, die sich wohl alle Übersetzer*innen hin und wieder eingestehen müssen, gehören zum Alltag: In dem Bilderbuch Medusenkind von Kitty Crowther kommen unter anderem Hebammen vor, die im französischen „sage-femme“ heißen. Wörtlich übersetzt also „weise Frau“. Diese im Original existierende Doppeldeutigkeit sei bei der Übersetzung leider verloren gegangen, bedauert Bernadette. Sie kann allerdings mit weitaus mehr als ‚nur’ Bilderbuchübersetzungen aufwarten. Liest man ihren Lebenslauf, springen einem gleich mehrere Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis ins Auge, zuletzt 2019 für Stadt am Meer von Joanne Schwartz und Sydney Smith. Einige Stipendien und Lesungen säumen ihren Werdegang, zum Beispiel ein dreimonatiges Aufenthaltsstipendium in Montreal 2009 im Rahmen des Kulturaustauschs Bayern–Quebec, oder die Lyriklesung und –performance mit der Montrealer Lyrikerin Chantal Neveu zum Welttag der Poesie 2014 im Bundeskanzleramt – wahrscheinlich Bernadettes ganz persönliches Sahnehäubchen. Dessen ungeachtet fügt sie zum Schluss fast schon entschuldigend hinzu, dass sie ja schon gerne mehr Erwachsenenliteratur übersetzen würde; etwas, das angesichts all ihrer bisherigen Errungenschaften alles andere als abwegig erscheint.

Johanna Ott ist die zweite, ebenfalls aus Bayern stammende Übersetzerin des Abends und mit zarten 35 Jahren zugleich die jüngste. Sie übersetzt aus dem Englischen und Spanischen, und man darf sich von ihrer scheinbar kurzen Karriere nicht täuschen lassen – seit 2016 hat sie beachtliche zehn Veröffentlichungen vorzuweisen. Bereits zu Schulzeiten wurde Johanna eine Liebe für Fremdsprachen und Literatur mit auf den Weg gegeben, der daraufhin zum Magisterstudium der Neueren Deutschen Literatur, englischer Literaturwissenschaft und Ethnologie führte (mit Abstechern in die Psychologie, Komparatistik und Romanistik). Weiter ging es 2012 nach Guatemala zu einem Freiwilligenprojekt, für das die spanischen Werkzeug-Vokabeln vergeblich gelernt wurden, denn die Bohrmaschine war schlicht „la Bosch“.

Johanna Ott ist die zweite, ebenfalls aus Bayern stammende Übersetzerin des Abends und mit zarten 35 Jahren zugleich die jüngste. Sie übersetzt aus dem Englischen und Spanischen, und man darf sich von ihrer scheinbar kurzen Karriere nicht täuschen lassen – seit 2016 hat sie beachtliche zehn Veröffentlichungen vorzuweisen. Bereits zu Schulzeiten wurde Johanna eine Liebe für Fremdsprachen und Literatur mit auf den Weg gegeben, der daraufhin zum Magisterstudium der Neueren Deutschen Literatur, englischer Literaturwissenschaft und Ethnologie führte (mit Abstechern in die Psychologie, Komparatistik und Romanistik). Weiter ging es 2012 nach Guatemala zu einem Freiwilligenprojekt, für das die spanischen Werkzeug-Vokabeln vergeblich gelernt wurden, denn die Bohrmaschine war schlicht „la Bosch“.

Trotz vieler schöner Erfahrungen wollten andere Herausforderungen bewältigt werden, und so flog Johanna nach einem halben Jahr zurück und dem Masterstudiengang ‚Literarisches Übersetzen’ an der LMU München direkt in die Arme. Der Abschluss folgte 2016 mit einer Masterarbeit zum Thema Filmsynchronisation, ebenfalls ein Steckenpferd Johannas. Und so führte ihr Weg sie schließlich bereits Ende 2015 zum heiligen Gral, zum ersten Auftrag. Es sei „nur“ ein Beileger für das Lonely Planet Traveller Magazine gewesen, meint Johanna und lächelt verlegen. Auch sonst habe sie bisher „nur“ Reiseliteratur, Sachbücher und Fachübersetzungen gemacht, und man will ihr am liebsten zurufen: „Na und? Ist doch super! Jeder muss mal irgendwo anfangen, und dein Anfang ist gemacht!“ Ein Übersetzungsseminar an der Universität Augsburg hat Johanna ebenfalls schon geleitet und gesteht lachend, davor so nervös gewesen zu sein, dass sie weinen musste. Auf die Frage, was sie in Zukunft gerne übersetzen würde, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „Belletristik und Filmübersetzungen.“ Wir drücken die Daumen, Johanna! Hieronymus sei mit Dir!

Zu guter Letzt tritt mit Andrea Ott eines der MÜF-Mitglieder der ersten Stunden vor das Publikum. Sie wurde schon einmal zu Weihnachten vorgestellt, allerdings vor so langer Zeit, dass Regina (zurecht) die Entscheidung traf, sie am heutigen Abend zum zweiten Mal einzuladen.

Andrea beginnt entwaffnend ehrlich: Zum Übersetzen sei sie unter anderem gekommen, weil sie früher selber Bücher habe schreiben wollen; doch dann die Feststellung: „Ich hab nix zu sagen“. Glauben mag man das nicht so recht, wenn man ihr dabei zuhört, wie sie von ihrem ersten Auftrag erzählt. Shirley von Charlotte Brontë hat sie übersetzt. Erstmal einfach so (und auf den spontanen Vorschlag ihrer Mutter hin), um zu sehen, wie es denn sei. Nach ein paar Kapiteln marschierte sie mit ihrer Übersetzung zum Manesse Verlag und zur richtigen Lektorin, einer „Heiligen“, und 1989 wurde Andrea schließlich mit Shirley zum ersten Mal veröffentlicht. Auch ihre übrige Vita lässt nicht glauben, dass Andrea nichts zu sagen hat. Als Regieassistentin und Dramaturgin hat sie gearbeitet, ein Programmkino aufgebaut und betrieben, ist Mutter von zwei Kindern. Und seit 1986 Übersetzerin mit der Sprachkombination English–Deutsch.

Andrea beginnt entwaffnend ehrlich: Zum Übersetzen sei sie unter anderem gekommen, weil sie früher selber Bücher habe schreiben wollen; doch dann die Feststellung: „Ich hab nix zu sagen“. Glauben mag man das nicht so recht, wenn man ihr dabei zuhört, wie sie von ihrem ersten Auftrag erzählt. Shirley von Charlotte Brontë hat sie übersetzt. Erstmal einfach so (und auf den spontanen Vorschlag ihrer Mutter hin), um zu sehen, wie es denn sei. Nach ein paar Kapiteln marschierte sie mit ihrer Übersetzung zum Manesse Verlag und zur richtigen Lektorin, einer „Heiligen“, und 1989 wurde Andrea schließlich mit Shirley zum ersten Mal veröffentlicht. Auch ihre übrige Vita lässt nicht glauben, dass Andrea nichts zu sagen hat. Als Regieassistentin und Dramaturgin hat sie gearbeitet, ein Programmkino aufgebaut und betrieben, ist Mutter von zwei Kindern. Und seit 1986 Übersetzerin mit der Sprachkombination English–Deutsch.

Eine beträchtliche Menge Klassiker gehen auf ihr Konto, neben Charlotte Brontë auch hochkarätige Namen wie Jane Austen und Anthony Trollope, um nur einige zu nennen. Zudem gibt sie seit 2007 Workshops und Seminare, und das alles, ohne je studiert zu haben. Als Bestätigung für diese erklecklichen Leistungen kam dann 2016, pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum ihres Übersetzerinnendaseins, der Wilhelm Merton-Preis für europäische Übersetzungen. Ein Preis, der von, so eine etwas schelmische Andrea, „wohltätigen Bankern, die beschlossen haben, mal etwas für die Kultur zu tun“, vergeben wird. Man kann das Publikum einvernehmlich und ehrfurchtsvoll nach Luft schnappen hören, als sie die Dotierung verrät: 25.000€. Das sei dann „schon schön“ gewesen. Doch dabei geht es natürlich nicht nur ums Geld, wie Andrea es in ihrer Dankesrede von 2016 wunderbar auf den Punkt gebracht hat: „[M]it diesem Preis [wird] die Arbeit des Übersetzens an sich ins Rampenlicht gerückt. Da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, dass die deutschen Sätze im Buch eines fremdsprachigen Autors nicht von selbst entstehen und ihre Entstehung mit reichlich Mühe verbunden ist. Insofern ist diese Ehrung hier und heute eine Ehrung für alle Übersetzer.“

So lässt sich abschließend eigentlich nur noch sagen, dass der rundum gelungene Abend wahrscheinlich insbesondere alle anwesenden Nachwuchsübersetzerinnen ermutigt und motiviert hat. Der Ratschlag, der unisOtto (entschuldigung) gegeben wurde, nämlich, dass man als Anfänger*in unter gar keinen Umständen die Flinte ins Korn werfen darf, stieß dank des unterhaltsamen Einblicks in drei komplett unterschiedliche, aber ausnahmslos inspirierende Lebensgeschichten sicherlich nicht auf taube Ohren.

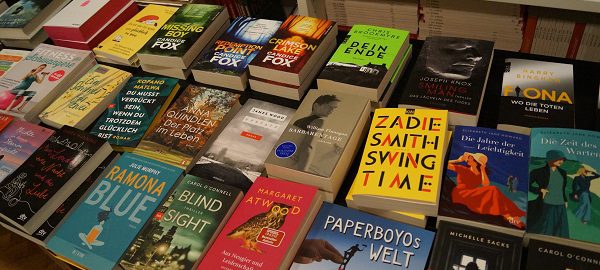

In diesem Sinne: Herzlichen Dank an Regina, Bernadette, Johanna und Andrea – und natürlich an alle, die wieder großzügig für den Büchertisch gespendet haben! Euch und allen anderen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen schmucken Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2020!

In diesem Sinne: Herzlichen Dank an Regina, Bernadette, Johanna und Andrea – und natürlich an alle, die wieder großzügig für den Büchertisch gespendet haben! Euch und allen anderen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen schmucken Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2020!

©Elina Baumbach

Eine weitere Säule: ein gutes

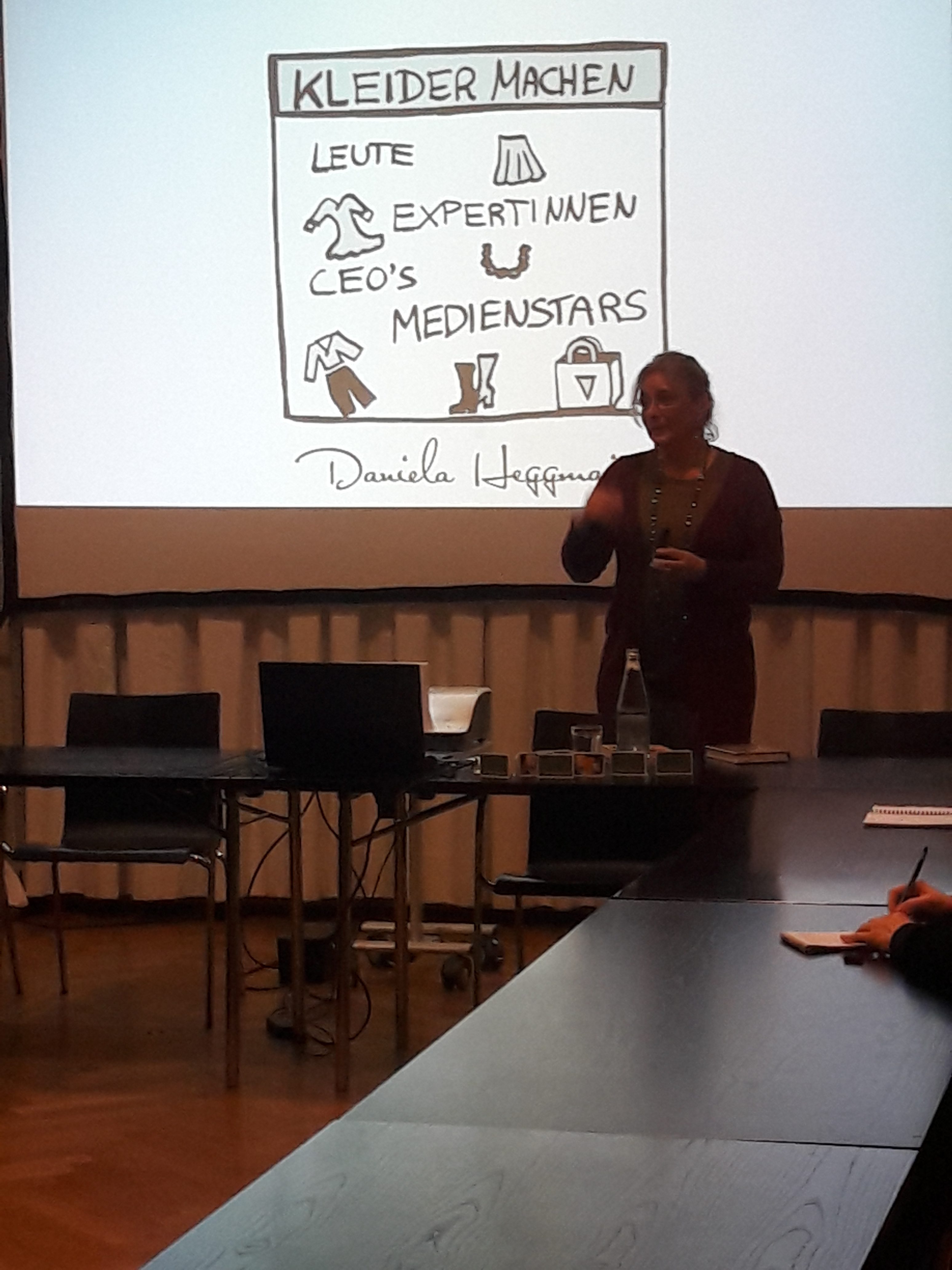

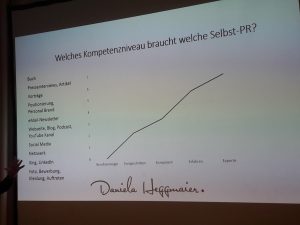

Eine weitere Säule: ein gutes  Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.

Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.

Zum Thema Umgang mit „Unübersetzbarem“ hatte das MÜF Burkhart Kroeber am 10. Oktober ins gut besuchte Forum des Literaturhauses geladen. Es sollte an diesem Abend aber weder um Umberto Eco noch um Calvino oder Manzoni gehen, sondern darum, wie Übersetzerinnen und Übersetzer auf der ganzen Welt „eine besonders eigenwillige und einzigartige Stelle in Thomas Manns Zauberberg“ behandelt haben. Kroeber erzählte, wie er den Roman zum ersten Mal als 19-Jähriger gelesen habe, aber damals noch völlig unschuldig und nicht durch die Brille des Übersetzers. Bei einer Zweitlektüre, viele Jahre später, blieb der inzwischen bekannte Eco-Übersetzer nach ca. 780 Seiten plötzlich an einer Textstelle hängen: „ … kahles Geäst, das draußen in eisige, krähenschreiharte Nebelfrühe starrt“ (Der Zauberberg, Teil VII, Kap. Vingt et un, ca. 3 Seiten vor dessen Ende), und stellte sich die Frage: Wie haben die Kolleg*innen das bloß in ihre Sprachen gebracht?

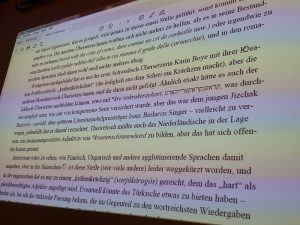

Zum Thema Umgang mit „Unübersetzbarem“ hatte das MÜF Burkhart Kroeber am 10. Oktober ins gut besuchte Forum des Literaturhauses geladen. Es sollte an diesem Abend aber weder um Umberto Eco noch um Calvino oder Manzoni gehen, sondern darum, wie Übersetzerinnen und Übersetzer auf der ganzen Welt „eine besonders eigenwillige und einzigartige Stelle in Thomas Manns Zauberberg“ behandelt haben. Kroeber erzählte, wie er den Roman zum ersten Mal als 19-Jähriger gelesen habe, aber damals noch völlig unschuldig und nicht durch die Brille des Übersetzers. Bei einer Zweitlektüre, viele Jahre später, blieb der inzwischen bekannte Eco-Übersetzer nach ca. 780 Seiten plötzlich an einer Textstelle hängen: „ … kahles Geäst, das draußen in eisige, krähenschreiharte Nebelfrühe starrt“ (Der Zauberberg, Teil VII, Kap. Vingt et un, ca. 3 Seiten vor dessen Ende), und stellte sich die Frage: Wie haben die Kolleg*innen das bloß in ihre Sprachen gebracht? Über den Beamer sahen wir uns die Textstellen im Einzelnen an, „nicht um sie hochnäsig zu kritisieren oder uns über sie lustig zu machen“, so Kroeber, „sondern um etwas über die Eigenarten der jeweiligen Sprachen zu lernen.“ Und wir erkannten schnell: Die problemlos mögliche Agglutination aus „Krähe“ + „schreien + „hart“ im Deutschen stellt andere Sprachen vor höchste übersetzerische Herausforderungen.

Über den Beamer sahen wir uns die Textstellen im Einzelnen an, „nicht um sie hochnäsig zu kritisieren oder uns über sie lustig zu machen“, so Kroeber, „sondern um etwas über die Eigenarten der jeweiligen Sprachen zu lernen.“ Und wir erkannten schnell: Die problemlos mögliche Agglutination aus „Krähe“ + „schreien + „hart“ im Deutschen stellt andere Sprachen vor höchste übersetzerische Herausforderungen. Und wie verhält es sich in anderen agglutinierenden Sprachen wie dem Finnischen, dem Ungarischen oder dem Türkischen? In der finnischen Übersetzung wurde die Textstelle schlichtweg gestrichen, im Ungarischen habe es nur zu einem „krähenkrächzig“ und einem separaten „hart“ gereicht, und in der türkischen Übersetzung von 2002 sei eine der wortreichsten Versionen überhaupt entstanden, sehe man einmal von den ostasiatischen Sprachen ab (und dort ginge es strukturell eben nicht anders). So erinnern die beiden japanischen Versionen Kroeber in ihrer künstlerischen Freiheit fast schon an die Übersetzung des durch die Welt gewanderten Goethe-Gedichts „Über allen Gipfeln ist Ruh’“ – „Und dann war’s am Ende irgendein Haiku!“. Und was wurde schließlich aus den armen Krähen, die Lowe-Porter aus ihrer Erstübersetzung geschmissen hatte?

Und wie verhält es sich in anderen agglutinierenden Sprachen wie dem Finnischen, dem Ungarischen oder dem Türkischen? In der finnischen Übersetzung wurde die Textstelle schlichtweg gestrichen, im Ungarischen habe es nur zu einem „krähenkrächzig“ und einem separaten „hart“ gereicht, und in der türkischen Übersetzung von 2002 sei eine der wortreichsten Versionen überhaupt entstanden, sehe man einmal von den ostasiatischen Sprachen ab (und dort ginge es strukturell eben nicht anders). So erinnern die beiden japanischen Versionen Kroeber in ihrer künstlerischen Freiheit fast schon an die Übersetzung des durch die Welt gewanderten Goethe-Gedichts „Über allen Gipfeln ist Ruh’“ – „Und dann war’s am Ende irgendein Haiku!“. Und was wurde schließlich aus den armen Krähen, die Lowe-Porter aus ihrer Erstübersetzung geschmissen hatte?

Die Übersetzerin bezog das Publikum unmittelbar in ihre Überlegungen ein. Schon die ersten drei Worte „1992, Kiew, Ukraine“ lösten eine angeregte Debatte aus: Setzt man im Deutschen die Jahreszahl nicht eher ans Ende, also „Kiew, Ukraine, 1992“? Ist die Reihenfolge „Stadt, Land“ nicht dem Amerikanischen geschuldet (Cambridge, Massachusetts), also doch „Ukraine, Kiew, 1992“? Könnte der Zusatz „Ukraine“ im Deutschen nicht gleich ganz entfallen, da er vielleicht für die amerikanische Leserschaft wichtig ist, für deutsche Leser*innen aber womöglich komisch wirkt (wie „Paris, Frankreich“)?

Die Übersetzerin bezog das Publikum unmittelbar in ihre Überlegungen ein. Schon die ersten drei Worte „1992, Kiew, Ukraine“ lösten eine angeregte Debatte aus: Setzt man im Deutschen die Jahreszahl nicht eher ans Ende, also „Kiew, Ukraine, 1992“? Ist die Reihenfolge „Stadt, Land“ nicht dem Amerikanischen geschuldet (Cambridge, Massachusetts), also doch „Ukraine, Kiew, 1992“? Könnte der Zusatz „Ukraine“ im Deutschen nicht gleich ganz entfallen, da er vielleicht für die amerikanische Leserschaft wichtig ist, für deutsche Leser*innen aber womöglich komisch wirkt (wie „Paris, Frankreich“)?

Eine kleine, aber feine Gruppe von ÜbersetzerInnen hatte sich am Donnerstag, den 11. Juni 2019 im Literaturhaus eingefunden, um sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen, die „Satzungetüme“ mit sich bringen können. Unter der Anleitung von Ursula Wulfekamp sollte anhand von Beispielen erarbeitet werden, wie man Sätzen zu Leibe rücken kann, die kein Ende nehmen wollen.

Eine kleine, aber feine Gruppe von ÜbersetzerInnen hatte sich am Donnerstag, den 11. Juni 2019 im Literaturhaus eingefunden, um sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen, die „Satzungetüme“ mit sich bringen können. Unter der Anleitung von Ursula Wulfekamp sollte anhand von Beispielen erarbeitet werden, wie man Sätzen zu Leibe rücken kann, die kein Ende nehmen wollen. Nach diesem kurzen Brainstorming ging es ans Eingemachte: Neun Beispiele hatte die Workshopleiterin zusammengestellt, wobei einige aus eigenen, andere aus Projekten einzelner Workshop-TeilnehmerInnen stammten. Zunächst wurde auf die englischen Originale eingegangen: Man klärte Fragen zu einzelnen Ausdrücken sowie zum Kontext, machte Vorschläge, diskutierte, verfeinerte oder verwarf diese wieder, bevor man schließlich einen Blick auf die bereitgestellte deutsche Übersetzung warf.

Nach diesem kurzen Brainstorming ging es ans Eingemachte: Neun Beispiele hatte die Workshopleiterin zusammengestellt, wobei einige aus eigenen, andere aus Projekten einzelner Workshop-TeilnehmerInnen stammten. Zunächst wurde auf die englischen Originale eingegangen: Man klärte Fragen zu einzelnen Ausdrücken sowie zum Kontext, machte Vorschläge, diskutierte, verfeinerte oder verwarf diese wieder, bevor man schließlich einen Blick auf die bereitgestellte deutsche Übersetzung warf.

Im zweiten Teil des Abends stand der Beruf des literarischen Übersetzers im Vordergrund. Ich stellte meinen eigenen Werdegang und Arbeitsalltag kurz vor. Im Anschluss konnte jede Schülerin und jeder Schüler eine Frage an die Profis im Publikum stellen. Diese standen uns tapfer Rede und Antwort, sodass auch die zuhörenden Eltern und Lehrer einen differenzierten Einblick in das Berufsbild bekamen. Zum Abschluss gab es unter lebhaftem Applaus noch ein Teilnahmezertifikat und den Roman als Geschenk in der berechtigten Hoffnung, dass die jungen Übersetzer ihn auf Englisch zu Ende lesen.

Im zweiten Teil des Abends stand der Beruf des literarischen Übersetzers im Vordergrund. Ich stellte meinen eigenen Werdegang und Arbeitsalltag kurz vor. Im Anschluss konnte jede Schülerin und jeder Schüler eine Frage an die Profis im Publikum stellen. Diese standen uns tapfer Rede und Antwort, sodass auch die zuhörenden Eltern und Lehrer einen differenzierten Einblick in das Berufsbild bekamen. Zum Abschluss gab es unter lebhaftem Applaus noch ein Teilnahmezertifikat und den Roman als Geschenk in der berechtigten Hoffnung, dass die jungen Übersetzer ihn auf Englisch zu Ende lesen.