Autor trifft Übersetzerin: Ariel Magnus und Silke Kleemann

Unter einer Schachpartie stellt man sich gemeinhin eine bedächtige Veranstaltung vor, bei der die Spieler/innen grübeln, tüfteln und konzentriert die Stirn runzeln, ehe sie schließlich langsam eine Figur bewegen. So gesehen führte der Titel dieses MÜF-Abends in die Irre, ließ sich die Lesung angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Bälle zwischen Autor und Übersetzerin hin und her flogen, doch eher mit einem Ping-Pong-Spiel vergleichen.

Entstehungsgeschichte eines Romans

sdr

Aber der Reihe nach: Der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus – der auch selbst Übersetzer ist, unter anderem aus dem Deutschen – stellte seinen neuesten Roman Die Schachspieler von Buenos Aires vor und erzählte dazu erst einmal dessen Entstehungsgeschichte: Sein Großvater Heinz (den der Enkel nicht mehr kennengelernt hat) war vor den Nazis nach Argentinien geflohen und hatte sein Leben in deutschsprachigen Tagebüchern festgehalten. Diese in der einen oder anderen Form zu veröffentlichen, machte Ariel Magnus sich zur Aufgabe, doch die akribisch transkribierten und übersetzten Aufzeichnungen stießen bei keinem argentinischen Verlag auf Interesse. Und so entstand die Idee, sie zu fiktionalisieren, allerdings unter Einbeziehung zahlreicher anderer Quellen wie zeitgenössischer Tageszeitungen, Essays und Romane, insbesondere solcher über Schach.

In der Folge entstand der hier vorgestellte Roman, dessen Handlung vorwiegend während der achten Schacholympiade im August/September 1939 in Buenos Aires spielt. Dort traten zwar einige bedeutende Mannschaften nicht an, doch waren mit Alexander Aljechin und José Raúl Capablanca auch Größen des Spiels vertreten; bei Ariel Magnus tritt auch Mirko Czentovich an, die fiktive Hauptfigur von Stefan Zweigs Schachnovelle. Während des Turniers brach der Zweite Weltkrieg aus, was zu einigen Verwerfungen des Wettbewerbs führte. Er wurde dennoch, wenn auch mit einigen Einschränkungen, zu Ende geführt (es war der einzige deutsche Sieg bei einer Schacholympiade). Nach dem Ende des Turniers kehrten etliche Teilnehmer, insbesondere solche jüdischer Herkunft, nicht in ihre Heimatländer zurück.

Spiel mit Erfindung und Wirklichkeit

Zeitgleich mit der Olympiade der Männer fand auch die siebte Schachweltmeisterschaft der Frauen statt. Bei der wollte die ursprünglich deutsche Spielerin Sonja Graf – die in Argentinien als Staatenlose antrat – der amtierenden Weltmeisterin Vera Menchik, einer aus Russland gebürtigen Britin, den Titel abnehmen (was ihr nicht gelang). In eben diese Sonja Graf verliebt sich der Großvater des Autors, allerdings nicht in der Realität, sondern

dig

in der Fiktion. Nicht minder fiktiv sind die Gespräche, die der Autor mit seinem Großvater führt, auch wenn vieles auf tatsächliche Quellen zurückgeht. Dieses Spiel mit Erfindung und Wirklichkeit agiert auf verschiedenen Ebenen, beides verwebt sich derart gekonnt, dass eine Zuordnung schier unmöglich wird.

Dieses Problem stellte sich auch der Übersetzerin, die ihrem Autor in erstaunlich vielen Fällen nicht ohne weiteres glauben mochte, dass das, was im Roman stand, nicht etwa seiner Phantasie geschuldet, sondern ein echtes Zitat war. So war es etwa bei der Meldung einer argentinischen Tageszeitung, ausgewanderte Juden dürften gerne nach Deutschland zurückkehren, sofern sie bereit seien, in den Krieg zu ziehen.

Apokryphe Fußnoten und eine Liebeserklärung an die Übersetzerin

Über derlei strittige Punkte tauschten sich Autor und Übersetzerin in zahllosen Mails aus – allein die Frage, ob eine Frau in der Bildunterschrift einer Tageszeitung als „hässlich“

dav

bezeichnet werden darf, führte zu einem Schlagabtausch, in den schließlich auch die Lektorin einbezogen wurde. Zu guter Letzt fanden diese Überlegungen, zu pointierten und geistreichen Fußnoten verdichtet, zum Teil Eingang in den Roman – vor allem auch in die argentinische Fassung, wie Ariel Magnus erklärt. In der veröffentlichten deutschen Fassung wurden diese Fußnoten vielfach wieder gestrichen, doch Autor und Übersetzerin setzten sie an diesem Abend – gestisch ausdrucksstark unterstrichen – in Szene, das Hin und Her der Gedanken und Scherze führte die Intensität der Zusammenarbeit nachdrücklich vor Augen. Das führte dem zahlreich vertretenen Publikum nicht nur vor Augen, wie viel Arbeit in einer Übersetzung steckt, sondern auch, wie viel Spaß sie machen kann.

Und schließlich geriet der Abend auch zu einer Liebeserklärung an Silke Kleemann in ihrer Eigenschaft als Übersetzerin: Ohne sie als „Lektorin“, so der Autor, wäre das Buch niemals das geworden, was es ist.

Ursula Wulfekamp

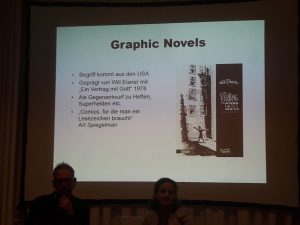

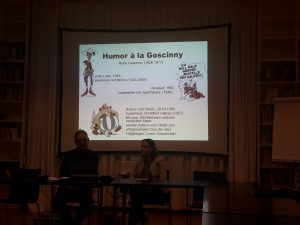

Dass dem heute glücklicherweise nicht mehr so ist, zeigt auch der Einblick in die Arbeit der Literaturübersetzerin Marion Herbert, die den Abend gemeinsam mit Groenewald gestaltete. Die Absolventin des Studiengangs Literaturübersetzen an der Universität Düsseldorf, wo sie mittlerweile selbst gelegentlich unterrichtet, kam 2011 zum Comicübersetzen, als sie als Stipendiatin des Georges-Arthur-Goldschmidt-Programms mit dem Reprodukt-Verlag in Kontakt kam. Dort lernte sie auch Michael Groenewald kennen, seit zwanzig Jahren in der Comicszene unterwegs, lange Zeit bei Carlsen und Reprodukt tätig und heute freier Lektor.

Dass dem heute glücklicherweise nicht mehr so ist, zeigt auch der Einblick in die Arbeit der Literaturübersetzerin Marion Herbert, die den Abend gemeinsam mit Groenewald gestaltete. Die Absolventin des Studiengangs Literaturübersetzen an der Universität Düsseldorf, wo sie mittlerweile selbst gelegentlich unterrichtet, kam 2011 zum Comicübersetzen, als sie als Stipendiatin des Georges-Arthur-Goldschmidt-Programms mit dem Reprodukt-Verlag in Kontakt kam. Dort lernte sie auch Michael Groenewald kennen, seit zwanzig Jahren in der Comicszene unterwegs, lange Zeit bei Carlsen und Reprodukt tätig und heute freier Lektor. Marion Herbert, die aus dem Französischen und Englischen übersetzt. Dabei stellen sich eine Vielzahl besonderer Herausforderungen: Dass Comics oft ausschließlich Großbuchstaben verwenden, macht es zum Beispiel schwierig, zwischen den Pronomen „Sie“ und „sie“ zu unterscheiden. Doch die vielleicht größte Aufgabe besteht darin, den deutschen Text so zu kürzen, dass er in die jeweilige Sprechblase passt, deren Größe nicht verändert werden kann. Das Gesamtbild muss stimmig sein, das Grafische immer mitgedacht werden: Schon ein unschöner Umbruch ist Grund genug, die Übersetzung noch mal umzuwerfen. Die meisten Übersetzer*innen beurteilen die Textlänge nach Augenmaß, andere tippen dazu den Ausgangstext ab. „Durch das Kürzen ist man gezwungen, in andere Richtungen zu denken“, so Marion Herbert. „Ein bisschen wie bei einer Film-Untertitelung.“

Marion Herbert, die aus dem Französischen und Englischen übersetzt. Dabei stellen sich eine Vielzahl besonderer Herausforderungen: Dass Comics oft ausschließlich Großbuchstaben verwenden, macht es zum Beispiel schwierig, zwischen den Pronomen „Sie“ und „sie“ zu unterscheiden. Doch die vielleicht größte Aufgabe besteht darin, den deutschen Text so zu kürzen, dass er in die jeweilige Sprechblase passt, deren Größe nicht verändert werden kann. Das Gesamtbild muss stimmig sein, das Grafische immer mitgedacht werden: Schon ein unschöner Umbruch ist Grund genug, die Übersetzung noch mal umzuwerfen. Die meisten Übersetzer*innen beurteilen die Textlänge nach Augenmaß, andere tippen dazu den Ausgangstext ab. „Durch das Kürzen ist man gezwungen, in andere Richtungen zu denken“, so Marion Herbert. „Ein bisschen wie bei einer Film-Untertitelung.“ Doch die Digitalisierung im Comicbereich hat auch Vorteile. Dass Soundwords wie „WHAAM“ früher oft aus dem Englischen übernommen wurden, hatte den profanen produktionstechnischen Grund, dass diese Wörter Teil des Bildes und damit unabänderlich waren. Heute dürfen an dieser Stelle die Übersetzer*innen kreativ werden.

Doch die Digitalisierung im Comicbereich hat auch Vorteile. Dass Soundwords wie „WHAAM“ früher oft aus dem Englischen übernommen wurden, hatte den profanen produktionstechnischen Grund, dass diese Wörter Teil des Bildes und damit unabänderlich waren. Heute dürfen an dieser Stelle die Übersetzer*innen kreativ werden.

Die Blütezeit der katalanischen Sprache war 1714 allerdings bereits vorbei. Sie hatte im Hoch- und Spätmittelalter bestanden, nicht nur, weil Aragon zu der Zeit seine größte Ausdehnung hatte und u.a. auch Sardinien, Süditalien und Sizilien zu seinem Herrschaftsbereich gehörten, sondern weil das Katalanische als Sprache der Troubadoure, als Kultur- und Literatursprache der Iberischen Halbinsel galt. Glanz verlieh ihr in der Zeit insbesondere der Philosoph und Schriftsteller Ramón Llull (1235-1315), der wiederum als Vorbild für den Ritterroman Tirant Lo Blanc von Joanot Martorell diente, der wichtigsten Referenz für Cervantes‘ Don Quijote. Zudem war das Katalanische – das eine enge Verwandtschaft mit dem Okzitanischen aufweist – auch die Handels- und Rechtssprache, war Aragon doch ein wichtiger Umschlagplatz am Übergang zu Frankreich.

Die Blütezeit der katalanischen Sprache war 1714 allerdings bereits vorbei. Sie hatte im Hoch- und Spätmittelalter bestanden, nicht nur, weil Aragon zu der Zeit seine größte Ausdehnung hatte und u.a. auch Sardinien, Süditalien und Sizilien zu seinem Herrschaftsbereich gehörten, sondern weil das Katalanische als Sprache der Troubadoure, als Kultur- und Literatursprache der Iberischen Halbinsel galt. Glanz verlieh ihr in der Zeit insbesondere der Philosoph und Schriftsteller Ramón Llull (1235-1315), der wiederum als Vorbild für den Ritterroman Tirant Lo Blanc von Joanot Martorell diente, der wichtigsten Referenz für Cervantes‘ Don Quijote. Zudem war das Katalanische – das eine enge Verwandtschaft mit dem Okzitanischen aufweist – auch die Handels- und Rechtssprache, war Aragon doch ein wichtiger Umschlagplatz am Übergang zu Frankreich. geboten – Michael Ebmeyer las einen Abschnitt aus Jordi Puntís Roman Maletes perdudes (2010) vor, und dann, zum besseren Verständnis, aus seiner deutschen Übersetzung Die irren Fahrten des Gabriel Delacruz (2013). Wobei Puntí, ganz wie im realen Leben, kastilische Sätze und Abschnitte unter seine grundsätzlich katalanische Erzählung streut. Wie das zu übersetzen ist, inwieweit Zweisprachigkeit überhaupt geboten ist in einer zweisprachigen Region, oder auch wünschenswert – da konnte sich eine muntere Diskussion entfalten.

geboten – Michael Ebmeyer las einen Abschnitt aus Jordi Puntís Roman Maletes perdudes (2010) vor, und dann, zum besseren Verständnis, aus seiner deutschen Übersetzung Die irren Fahrten des Gabriel Delacruz (2013). Wobei Puntí, ganz wie im realen Leben, kastilische Sätze und Abschnitte unter seine grundsätzlich katalanische Erzählung streut. Wie das zu übersetzen ist, inwieweit Zweisprachigkeit überhaupt geboten ist in einer zweisprachigen Region, oder auch wünschenswert – da konnte sich eine muntere Diskussion entfalten.

Ein Glücksfall, dass der argentinische Autor Hernán Ronsino 2018 als fünfzehnter Writer in Residence in Zürich zu Gast ist. So war der Weg ins Münchner Literaturhaus für ein vertraulich-vertrautes Wiedersehen des Pampa-Autors mit seinem deutschen Übersetzer Luis Ruby unter der Moderation von Silke Kleemann nicht weit. Hernán Ronsino wurde 1975 in Chivilcoy, einer Kleinstadt in der argentinischen Pampa geboren und studierte später Soziologie in Buenos Aires. Heute unterrichtet er an der Universidad de Buenos Aires und an der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Ein Glücksfall, dass der argentinische Autor Hernán Ronsino 2018 als fünfzehnter Writer in Residence in Zürich zu Gast ist. So war der Weg ins Münchner Literaturhaus für ein vertraulich-vertrautes Wiedersehen des Pampa-Autors mit seinem deutschen Übersetzer Luis Ruby unter der Moderation von Silke Kleemann nicht weit. Hernán Ronsino wurde 1975 in Chivilcoy, einer Kleinstadt in der argentinischen Pampa geboren und studierte später Soziologie in Buenos Aires. Heute unterrichtet er an der Universidad de Buenos Aires und an der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. dieser Band am Anfang der Trilogie, aber das beeinträchtigt den Lesegenuss der beiden anderen Romane Letzer Zug nach Buenos Aires und Lumbre nicht. Ronsinos ebenso sinnliche wie präzise Schilderungen eines Asados (Grillfest) oder eines Erbes, das aus einer alten Kuh besteht, und des Lebens in der Provinz generell, gesehen oft aus einer Perspektive der Entwurzelung, die sich zwangsläufig viel mit dem Thema Erinnerung und inneren Bildern und Landschaften auseinandersetzt. Ronsino erschafft mit den von ihm verwendeten Mitteln – komplexe Erzählstruktur, starke Mündlichkeit, poetische Sprache – nicht nur ein ambitioniertes, am nouveau roman geschultes Stück Literatur, sondern auch das Abbild einer von Männern und Gewalt dominierten Gesellschaft, deren Dynamik und politische Dimension den Soziologen ebenfalls interessiert.

dieser Band am Anfang der Trilogie, aber das beeinträchtigt den Lesegenuss der beiden anderen Romane Letzer Zug nach Buenos Aires und Lumbre nicht. Ronsinos ebenso sinnliche wie präzise Schilderungen eines Asados (Grillfest) oder eines Erbes, das aus einer alten Kuh besteht, und des Lebens in der Provinz generell, gesehen oft aus einer Perspektive der Entwurzelung, die sich zwangsläufig viel mit dem Thema Erinnerung und inneren Bildern und Landschaften auseinandersetzt. Ronsino erschafft mit den von ihm verwendeten Mitteln – komplexe Erzählstruktur, starke Mündlichkeit, poetische Sprache – nicht nur ein ambitioniertes, am nouveau roman geschultes Stück Literatur, sondern auch das Abbild einer von Männern und Gewalt dominierten Gesellschaft, deren Dynamik und politische Dimension den Soziologen ebenfalls interessiert.

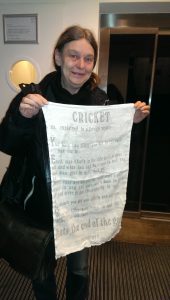

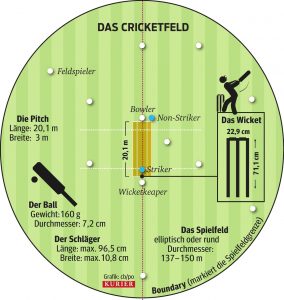

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“).

Wer aus dem Englischen übersetzt, kennt sie nur zu gut: die Cricket-Vergleiche in britischen Romanen, die Baseball-Metaphern in amerikanischen. Zumindest in groben Zügen sollten Englischübersetzer*innen die Spielregeln und Begrifflichkeiten also schon beherrschen, denn irgendwann begegnen sie einem garantiert. Warum das so ist, wird schnell klar, als Regina Rawlinson, die mit Cricket den Anfang macht, Harold Pinter mit dem Satz zitiert: „I tend to think that Cricket is the greatest thing that God created on earth.“ Und J. M. Barrie, der Schöpfer von Peter Pan, bezeichnet Cricket gar als „the only game the Gods play themselves“. Diese große Verehrung für ihren Nationalsport haben die Briten an ihre einstigen Kolonien weitergegeben: Bis heute gehören Indien, Bangladesch, die West Indies, Australien etc. neben England zu den besten Mannschaften der Welt und damit zu den einzigen, die sogenannte „test matches“ miteinander austragen dürfen, die Länderspiele der Besten („normale“ Länderspiele zwischen weniger hochplatzierten Cricket-Nationen – Deutschland beispielsweise ist auf Platz 42 der Weltrangliste – heißen „One Day Internationals“ bzw. „ODIs“). Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

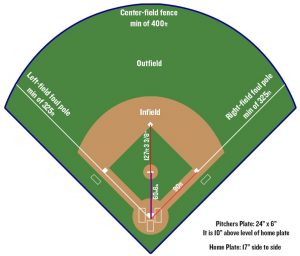

Spiel besteht in der Regel aus zwei oder vier Innings (grob: „Spieldurchgängen“). Die beiden Mannschaften fungieren pro Innings (ja, beim Cricket heißt das auch im Singular so) im Wechsel als Schlag- oder als Feldmannschaft. Die Feldmannschaft stellt den Bowler, der das gegnerische Wicket zerstören soll, die Schlagmannschaft stellt den Batsman, der den Ball wegzuschlagen und dabei Punkte (Runs) zu erzielen versucht. Ein Run ist erzielt, wenn beide Batsmen (Striker und Non-Striker, die einander gegenüber stehen) mit einem Körperteil wieder in ihrer sicheren Zone sind, bevor der Ball gefangen wird, wobei interessanterweise auch der (festgehaltene) Schläger als Körperteil zählt. Unterläuft dem Striker ein Fehler – wird also das Wicket vom Bowler zerstört („bowled out“) oder erreicht er die sichere Zone nicht rechtzeitig („run out“), aber auch, wenn beispielsweise der Ball das Wicket getroffen hätte, wenn der Striker nicht mit seinen Beinschonern im Weg gewesen wäre (LBW: „leg before wicket“) –, scheidet er aus, und ein weiterer Spieler der Schlagmannschaft nimmt seinen Platz ein. Hat die Schlagmannschaft neun ihrer Spieler „verbraucht“, beziehungsweise sind neun Wickets zerstört worden ist das Innings zu Ende. Die Mannschaft, die in einem Spiel insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt. Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist.

Nachdem wir das mitgebrachte Anschauungsmaterial bewundert haben – ein Schlagholz (so heißt der Schläger beim Cricket), ein Wicket sowie einen Ball –, übernimmt Jan Schönherr und stellt uns „America’s National Pastime“ vor: Baseball. Dem Gründungsmythos zufolge wurde der Sport von einem späteren Bürgerkriegshelden im idyllischen Cooperstown erfunden, was aber gar nicht stimmt: Die Regeln wurden erstmals 1845 in New York City formuliert. Allerdings bezeugt dieser Mythos das Element der Nostalgie, das dem Baseball quasi von Anfang an innewohnt und auch für dieses Spiel erklärt, warum es in der amerikanischen Belletristik ein so omnipräsenter Bezugspunkt und eine so reiche Metaphernquelle ist. Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf).

Anders als beim Cricket läuft der Hitter beim Baseball nicht mit Schläger von Base zu Base. Den lässt er vorher fallen: Er wird also quasi vom Hitter zum Runner. Ist ein Runner losgelaufen, kommt ein neuer Hitter aufs Feld; auf jeder Base darf aber immer nur ein Runner stehen. Als „Homerun“ bezeichnet man einen Run, bei dem der Hitter/Runner alle vier Bases umrundet hat, bevor die verteidigende Mannschaft die Ballkontrolle erlangt. Die verteidigende Mannschaft ihrerseits will drei Outs erzielen, um dann selbst angreifen zu dürfen. Ein Out tritt beispielsweise ein, wenn der Hitter drei Mal danebenschlägt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist: Mit einem Baseballschläger ist der doch recht kleine Ball deutlich schwieriger zu treffen als mit einem Cricket-Schlagholz) oder der geschlagene Ball aus der Luft gefangen wird. Es gibt aber auch noch ein paar Spezialtricks, mit denen sich Outs erzielen lassen, beispielsweise, wenn ein Runner zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt wird, ein gegnerischer Baseman den Ball also im Handschuh versteckt, den alle Spieler der verteidigenden Mannschaft tragen, und den Runner mit diesem Handschuh touchiert, oder eine der Bases, die der Runner ansteuert, „verbrannt“ wird (dazu tritt der dieser Base zugeordnete Baseman, wiederum mit dem Ball im Handschuh, kurz darauf). „Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

„Herz“ des Spiels ist und bleibt laut Jan aber der Zweikampf zwischen Pitcher und Hitter, der aus Sicht des Pitchers durch die sogenannte „Strike Zone“ eine große Relevanz bekommt. Ein Pitcher muss sehr gezielt und genau werfen (zu den verschiedenen Wurftechniken zählen Fastballs, Curves etc.), denn landet sein Ball außerhalb der Strike Zone, die sich grob zwischen Schulter und Knie des Hitters befindet, ist das ein „Ball“; wirft der Pitcher vier Balls in Folge, darf der Hitter gleich weiter auf die erste Base (was dann als „Walk“ bezeichnet wird). Schlägt der Hitter wiederum drei „Strikes“, also drei Mal daneben, muss er ausscheiden.

Moderatorin Regina Rawlinson begrüßte am 14. 12. 2017 die in der Bibliothek des Literaturhauses so zahlreich wie noch nie erschienenen Gäste (erstmals mit einem Mikrophon) und sorgte mit ihren ein- und überleitenden Worten wie gewohnt für ein heiter-entspanntes Gesprächsklima.

Moderatorin Regina Rawlinson begrüßte am 14. 12. 2017 die in der Bibliothek des Literaturhauses so zahlreich wie noch nie erschienenen Gäste (erstmals mit einem Mikrophon) und sorgte mit ihren ein- und überleitenden Worten wie gewohnt für ein heiter-entspanntes Gesprächsklima. Mit dem Magister in der Tasche zog sie in die „Großstadt“ München, wo sie äußerst umtriebig und vielseitig beschäftigt war: So arbeitete sie unter anderem für die Villa Waldberta in Feldafing, engagierte sich im Kuratorium des Lyrikkabinetts und gab Französischnachhilfe. Nicht zuletzt dank ihrer Tätigkeit für die Literaturzeitschriften „Sirene“ und „Neue Sirene“ konnte sie wertvolle Kontakte zu Verlagen, Autoren und anderen Angehörigen des Literaturbetriebs knüpfen, was in ihren Augen das A und O ist, um im Bereich der literarischen Übersetzung den Fuß in die Tür zu bekommen. Am liebsten übersetze sie eigentlich nach wie vor aus dem Französischen, berichtete Sabine außerdem, wobei sie mittlerweile fast nur noch Angebote für Übersetzungen aus dem Englischen erhalte. Zum Abschluss erzählte sie von der denkwürdigen Begegnung mit Salman Rushdie, dessen Roman Golden House sie zuletzt ins Deutsche übersetzt hat.

Mit dem Magister in der Tasche zog sie in die „Großstadt“ München, wo sie äußerst umtriebig und vielseitig beschäftigt war: So arbeitete sie unter anderem für die Villa Waldberta in Feldafing, engagierte sich im Kuratorium des Lyrikkabinetts und gab Französischnachhilfe. Nicht zuletzt dank ihrer Tätigkeit für die Literaturzeitschriften „Sirene“ und „Neue Sirene“ konnte sie wertvolle Kontakte zu Verlagen, Autoren und anderen Angehörigen des Literaturbetriebs knüpfen, was in ihren Augen das A und O ist, um im Bereich der literarischen Übersetzung den Fuß in die Tür zu bekommen. Am liebsten übersetze sie eigentlich nach wie vor aus dem Französischen, berichtete Sabine außerdem, wobei sie mittlerweile fast nur noch Angebote für Übersetzungen aus dem Englischen erhalte. Zum Abschluss erzählte sie von der denkwürdigen Begegnung mit Salman Rushdie, dessen Roman Golden House sie zuletzt ins Deutsche übersetzt hat. Nach ihrem beruflichen Werdegang befragt, gab Julia an, das Interesse an asiatischer Kunst und Kultur sei durch ihren Vater geweckt worden. Sie hat zunächst in München Archäologie und Kunstgeschichte studiert, jedoch bald festgestellt, dass ihr das zu theoretisch war. Also begann sie „ohne Vorwissen über Land und Sprache“ ein Sinologiestudium – mit chinesischer Kunstgeschichte und Archäologie im Nebenfach. Die Entscheidung für Chinesisch war eher pragmatischer Natur, so Julia: „Zum einen war die Sprache damals gerade im Kommen, zum anderen wollte ich mich damit von der Masse abheben.“ Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, studierte sie auch zwei Semester in Peking und absolvierte später am SDI München, wo sie mittlerweile selbst als Dozentin tätig ist, zusätzlich eine Übersetzerausbildung (mit Englisch als Zweitsprache, die bei ihr zurzeit jedoch aus Zeitgründen nicht zum Einsatz kommt). Regina zeigte sich zutiefst beeindruckt von ihrer Bibliographie, hat Julia doch bereits Hunderte von – kurzen – Übersetzungen angefertigt. Es handelt sich dabei überwiegend um Feuilletonbeiträge und Zeitungsberichte aus China und Deutschland für das Goethe-Institut, wobei das Themenspektrum von Architektur und Stadtentwicklung über Film, Geschichte, Gesellschaft, Medien und Recht bis hin zu Sport und Umwelt reicht. Julias Lieblingsgebiet ist und bleibt jedoch die Kunst, obwohl gerade diese Texte oft sehr abstrakt und schwammig gehalten und deshalb schwer zu übersetzen seien, wie sie sagte, erst recht, wenn die Abbildung des entsprechenden Kunstwerks fehle …

Nach ihrem beruflichen Werdegang befragt, gab Julia an, das Interesse an asiatischer Kunst und Kultur sei durch ihren Vater geweckt worden. Sie hat zunächst in München Archäologie und Kunstgeschichte studiert, jedoch bald festgestellt, dass ihr das zu theoretisch war. Also begann sie „ohne Vorwissen über Land und Sprache“ ein Sinologiestudium – mit chinesischer Kunstgeschichte und Archäologie im Nebenfach. Die Entscheidung für Chinesisch war eher pragmatischer Natur, so Julia: „Zum einen war die Sprache damals gerade im Kommen, zum anderen wollte ich mich damit von der Masse abheben.“ Um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, studierte sie auch zwei Semester in Peking und absolvierte später am SDI München, wo sie mittlerweile selbst als Dozentin tätig ist, zusätzlich eine Übersetzerausbildung (mit Englisch als Zweitsprache, die bei ihr zurzeit jedoch aus Zeitgründen nicht zum Einsatz kommt). Regina zeigte sich zutiefst beeindruckt von ihrer Bibliographie, hat Julia doch bereits Hunderte von – kurzen – Übersetzungen angefertigt. Es handelt sich dabei überwiegend um Feuilletonbeiträge und Zeitungsberichte aus China und Deutschland für das Goethe-Institut, wobei das Themenspektrum von Architektur und Stadtentwicklung über Film, Geschichte, Gesellschaft, Medien und Recht bis hin zu Sport und Umwelt reicht. Julias Lieblingsgebiet ist und bleibt jedoch die Kunst, obwohl gerade diese Texte oft sehr abstrakt und schwammig gehalten und deshalb schwer zu übersetzen seien, wie sie sagte, erst recht, wenn die Abbildung des entsprechenden Kunstwerks fehle … Wie zahlreiche weitere MÜF-Mitglieder hat auch Barbara Lehnerer den Aufbaustudiengang Literarisches Übersetzen aus dem Englischen an der LMU absolviert und dort „viel gelernt“. Der Berufseinstieg gestaltete sich schwierig – als verwitwete alleinerziehende Mutter von zwei Kindern fiel es ihr schwer, die nötigen Kontakte zu knüpfen, zumal auch die Nachlassverwaltung ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes Zeit und Energie kostete. Ihr erstes Projekt war dann eine Kooperation mit ihrem Kommilitonen Walter Ahlers. Barbara übersetzte zunächst Belletristik für Erwachsene, avancierte aber, nachdem sie selbst zwei Jugendbücher geschrieben hatte, zusehends zur Kinder- und Jugendbuchübersetzerin. Daneben betätigt sie sich heute unter anderem als Moderatorin bei Jugendbuchfestivals wie etwa dem White Ravens Festival, als Dolmetscherin bei Lesungen und als Leiterin von Workshops. Eine Reise nach Tiflis sowie der Besuch eines kleinen georgischen Standes auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna führten dazu, dass sie zudem Gutachten für Übersetzungen vom Georgischen ins Deutsche erstellt – eine Aufgabe, für die sie „erst einmal recherchieren musste, wie das Georgische funktioniert, um eine Vorstellung von den Fehlerquellen zu bekommen“. Mit einem kurzen Einblick in den georgischen Literaturbetrieb, der noch in den Kinderschuhen steckt, schloss Barbara ihre Ausführungen.

Wie zahlreiche weitere MÜF-Mitglieder hat auch Barbara Lehnerer den Aufbaustudiengang Literarisches Übersetzen aus dem Englischen an der LMU absolviert und dort „viel gelernt“. Der Berufseinstieg gestaltete sich schwierig – als verwitwete alleinerziehende Mutter von zwei Kindern fiel es ihr schwer, die nötigen Kontakte zu knüpfen, zumal auch die Nachlassverwaltung ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes Zeit und Energie kostete. Ihr erstes Projekt war dann eine Kooperation mit ihrem Kommilitonen Walter Ahlers. Barbara übersetzte zunächst Belletristik für Erwachsene, avancierte aber, nachdem sie selbst zwei Jugendbücher geschrieben hatte, zusehends zur Kinder- und Jugendbuchübersetzerin. Daneben betätigt sie sich heute unter anderem als Moderatorin bei Jugendbuchfestivals wie etwa dem White Ravens Festival, als Dolmetscherin bei Lesungen und als Leiterin von Workshops. Eine Reise nach Tiflis sowie der Besuch eines kleinen georgischen Standes auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna führten dazu, dass sie zudem Gutachten für Übersetzungen vom Georgischen ins Deutsche erstellt – eine Aufgabe, für die sie „erst einmal recherchieren musste, wie das Georgische funktioniert, um eine Vorstellung von den Fehlerquellen zu bekommen“. Mit einem kurzen Einblick in den georgischen Literaturbetrieb, der noch in den Kinderschuhen steckt, schloss Barbara ihre Ausführungen. Nach der Präsentation dieser drei hochinteressanten Biographien ließen wir den Abend bei Wein, Lebkuchen und Laugengebäck gemütlich ausklingen, bedienten uns weisungsgemäß am gut bestückten Büchertisch und traten schließlich heiter gestimmt und mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk ausgestattet den Heimweg an.

Nach der Präsentation dieser drei hochinteressanten Biographien ließen wir den Abend bei Wein, Lebkuchen und Laugengebäck gemütlich ausklingen, bedienten uns weisungsgemäß am gut bestückten Büchertisch und traten schließlich heiter gestimmt und mit dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk ausgestattet den Heimweg an.